こんにちはソムリエ田中です。今回は「ワインラベルの読み方」をメインとしてきれいにはがす豊富について詳しくご紹介します。

ワインラベル(エチケット)の読み方というのは、なかなか難しいのが正直なところです。

したがってよくスーパーやコンビニなどに出回っている頻度の高いワインラベルを例にして、なるべく簡単に読み取るための大事なポイントを絞って解説します。

- ワインラベルの読み方が知りたい‥。

- 好みのワインを探すためのワインラベル読解力を身につけたい‥。

そんな疑問をお持ちでしたらきっと参考になると思います。

ワインラベルの簡単な読み方

ここでは「2パターンのワイン」について、ワインラベルの読み方を解説します。この読み取り方がわかれば好みのワインも見つかるようになります。

よく出回っているワインラベルの読み方

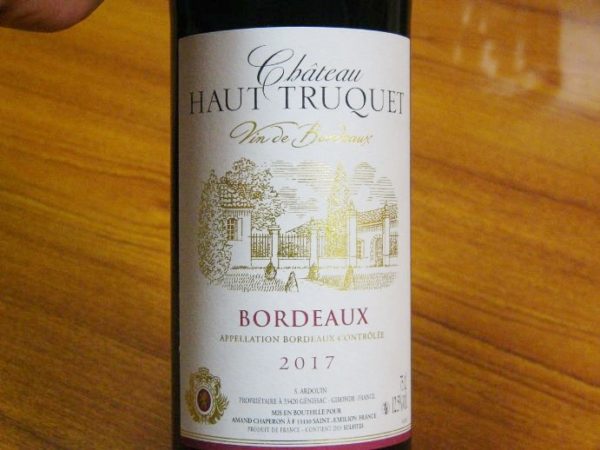

もっとも出回っている頻度の高い「フランスワイン」を例にしてワインラベルの読み方を解説していきます。

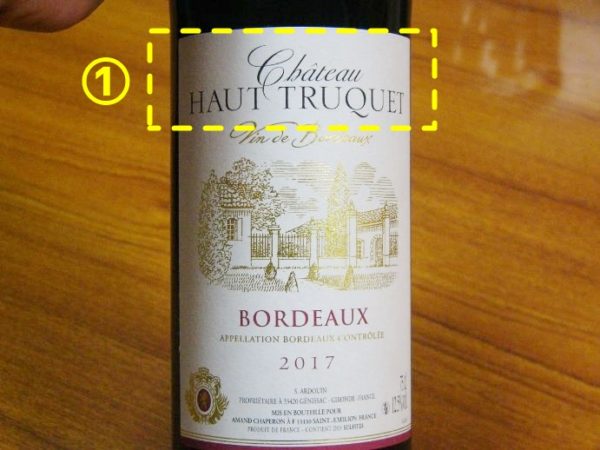

①ワイン名

ワインラベル内で、もっとも大きく表示されているのが「ワイン名」です。いちばん大きく表示されているのがワイン名といっても過言ではありません。

どんなワインでもワイン名がもっとも大きな文字で記載されているので目立ちますが、ワインを判断するための材料としてはほとんど重要ではありません。

なぜならワイン名というのは「根拠のない文字列」で、直接的に使用されているブドウ品種などの判断にはつながらないためです。

したがってこのワイン名については「ワインを覚えておく程度のもの」と考えて構いません。

②生産地域

ワインラベル内に記載されている中で、ワインの品質やブドウ品種情報の判断につながるのが「生産地域(原産地)」の表示です。

画像のワインでは”Bordeaux”と表示されていますが、この場合は「フランスのボルドー地域で生産されたワインである」ことがわかります。

フランスのボルドー地域で栽培されるブドウ品種には限りがありますので、だいたいの味わいなどを判断するのに役立つ部分になります。

またこの部分が「地方名➝地区名➝村名➝畑名」と範囲が狭まるにつれて、より多くの厳格な基準をクリアした高品質なワインになります。

この地方名・村名・畑名についてはいずれも覚えておいた判断するしか方法はありませんので、もし興味があれば勉強なさってみてください。もし狭い範囲の表示がされていて尚且つ価格が安いワインであれば、めっちゃお得な買い物ができる掘り出し物の場合もあります。

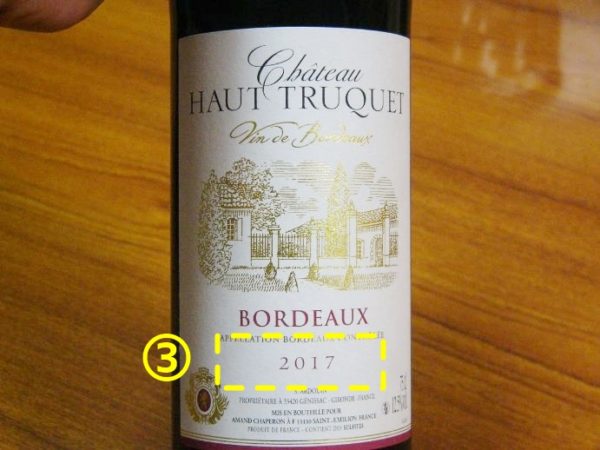

③ヴィンテージ(年代)

ワインラベル内に西暦で表示してあるのが「ヴィンテージ(年代)」で、ワインが瓶詰された年が表示されています。

このヴィンテージがもつ意味としてもっともポイントになるのが「その年に収穫されたブドウが使われていること」です。

ヴィンテージ表示のないワインは複数年の混在という低品質なものになりますが、ヴィンテージ表示がされていることで同一年に採れたぶどうが使われていることで非表示ワインよりも「高品質」という証拠になります。

また熟成度合いがこのヴィンテージ表示から読み取れるため、熟成によりより丸みのあるまろやかな味わいのワインを見つけることにも役立ちます。

ただしヴィンテージについてはとにかく古ければいいというものではなく、早飲みタイプのワインは若いほど鮮度が良く、熟成タイプワインは古くなるほどうま味が出ているものです。

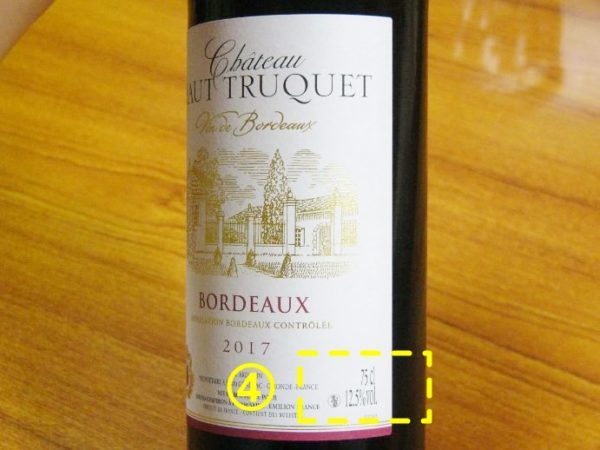

④内容量とアルコール度数

ワインラベル内の隅っこのほうに小さく表示されている数字が「内容量とアルコール度数」の表示です。

この表示についてはワイン全般でほぼ統一されているのであまり気にしなくていいですが、ときにはアルコール度数が高いワインもあるためチェックしたいときに有効です。

内容量表示は「75cl(センチℓ)」=750ml(ミリℓ)で分かると思います。

アルコール度数表示は「12.5%vol」=12.5度という解釈でOKです。

別パターンのワインラベルの読み方

先ほどとは少し違った表記のワインラベルの読み方を解説していきます。同じくフランスワインで基本的には同じですが一部が異なります。

地方名ではなくブドウ品種の表示

さきほど解説をしたワインとラベル表示の違うところが「地方名がなくブドウ品種が表記されている」という部分です。

この場合にはより判断は簡単になり、地方名で表示されていれば栽培されているブドウ品種から考える必要がありますが、このワインラベルの場合はブドウ品種が表記されていることで味わいの判断がそれだけ優しくなります。

このワインラベルの場合は「MERLOT」と表示されているのでメルロー種から造られたワインであることが容易にわかり、地方名を覚えることなくブドウ品種を覚えておくだけで自分好みのワインを簡単に見つけることができます。

したがって「ワインラベルに地方名が表記されていてもブドウ品種が想像できない‥」という場合にはとても便利ですので、ワイン選びに迷ったらこの「ブドウ品種」が表示されているワインラベルを探すことも良いチョイスをするための手段です。

ワインラベルをきれいにはがす方法

ワインラベルの読み方がわかって「自分好み」のワインを見つけられるようになれば、今度はワインラベルのストック方法(収集)を考えてみるのも楽しみの1つになります。

そこで「ワインラベルをきれいにはがす方法」や「ワインラベルのおすすめコレクション方法」などを詳しくご紹介します。

ワインラベルをきれいにはがす方法

ワインラベルをきれいにはがす方法は次の手順がおすすめです。

- ワインボトルごとお湯にしばらく浸す(30分以上)。

- 端のほうから少しずつ平らなものを使ってはがしていく。

- タオルなどで挟んで乾燥させる。

このような手順を踏むことでワインラベルをきれいにはがす事ができますが、すべてのワインに通じるものではなくラベルの材質などによってはキレイにはがせないワインラベルもあります。

とくにツルツルしたワインラベルの紙質であればはがれやすいですが、ザラザラとした材質であったり、ヴィンテージワインで材質が劣化したワインラベルの場合はキレイに剥がれない可能性が極めて高くなります。

一般的にはこの方法でワインラベルをきれいにはがすことができますので、ぜひチャレンジしてみてください。

ワインラベルをよりキレイに剥がしてコレクションする(集める)方法

![]() ワインラベルをコレクション(収集)するおすすめの方法が「ワインラベル保存シート」です。

ワインラベルをコレクション(収集)するおすすめの方法が「ワインラベル保存シート」です。

とくに剥がしづらい材質のワインラベルを初め、失敗すると取り返しがつかなくなるヴィンテージワインの古いワインラベルなども失敗することなくキレイに剥がすことができます。

さらに剥がし取ったワインラベルはそのままラミネート保存が出来るため、さまざまな形でストックをして一冊のワインラベルコレクションなどを作成するのにも最適でおすすめの方法です。

ワインラベルの読み方まとめ

ワインラベルの読み方をはじめ、きれいにはがす方法などを解説してきました。これでワインラベルを読み取ってさらにコレクションへとつなげることができます。

ワインラベルの読み方を勉強しようと思えばさまざまな国で施工されている”ワイン法”を学ぶ必要があるので、ここでは一般的に出回っているワインラベルを例に読み取り方を解説しました。

ご紹介したようにワインラベルにはおもに2パターンがあり、地方名などからブドウ品種の判断ができなければブドウ品種名が表記されているワインラベルの中から選ぶのがおすすめです。

自分が好みのブドウ品種を知っておくためにも、飲んだワインラベルから好みのブドウ品種を探してみるなどを実践することでよりピンポイントで好みのワインを見つけることにつながります。

✅

✅

コメント