こんにちはソムリエ田中です。ワインの作り方(工程)を知りたい!というあなたにソムリエが全種類を解説します。

ひと口にワインといっても、大きく3つのジャンルがあります。

- スティルワイン(Still Wine)‥発泡性で一般的に「白・ロゼ・赤」と呼ばれるワイン。

- 発泡性ワイン(Sparkling Wine)‥シャンパーニュに代表される炭酸ガスを多量に含むワイン。

- 酒精強化ワイン(Fortified Wine)‥ポルト酒・マディラ酒などアルコール度数を高めたワイン。

ワインのカテゴリーごとに作り方(製造工程)を紹介します。

Contents

スティルワイン(Still Wine)の製造工程

スティルワインの製造工程はつぎの通りです。

- ブドウ果の破砕

- 圧搾(果汁を絞る)

- 発酵

さらにこのカテゴリーには「白・赤・ゼ」の3種類があり、それぞれの作り方を解説します。

白ワインの作り方

スティルワインの製造工程で作られますが、白ワインの作り方で特徴的なのは「白ブドウまたは果皮をとり除いた黒ブドウ」を使用する点です。

- 白ブドウを使用する場合‥果皮ごと破砕・圧搾・発酵させる。

- 黒ブドウを使用する場合‥果皮を取り除いて破砕・圧搾・発酵させる。

赤色の出ない製造工程により白ワイン独特の色合いになり、渋みが少ない味わいに仕上がります。

白ワインの辛味(甘味)は使用するブドウ品種によって異なり、含まれる糖度がアルコール発酵によりどれくらいの量が残るか(残留糖度)によって変わります。

また白ワインの中でもとくに極甘口のデザートワインは、一般的な白ワインとはやや作り方が変わります。

フランスソーテルヌ地方を代表する「貴腐ワイン」はブドウ果実に貴腐菌がつくことで水分が抜け、極端に高糖度の果汁を発酵させることで残留糖度が高まり高貴な甘さが特徴の極甘口デザートワインになります。

またカナダやドイツなどでおもに製造される「アイスワイン」は、気温が氷点下以下に下がるまでブドウ果実を収穫せず凍らせ、凍った水分を取り除き残留糖度の高い果汁を発酵させることで高糖度の極甘口白ワインが完成します。

こちらも参考までにどうぞ。

赤ワインの作り方

黒ブドウを果皮ごと使用することで赤ワイン特有の色合いになり、その工程により渋みや苦みといった味わいが生まれます。

また早飲みをするタイプの赤ワインは作り方として同じですが使用する黒ブドウに「軽さ」があり、熟成不要の渋みや苦みが少ない赤ワインとなります。この場合は大量生産をするために大きなステンレスタンクを使用し製造される場合がほとんどです。

反対にヴィンテージ赤ワインに使用される黒ブドウは「重さ」があり渋みや苦みなどが豊富に含まれるため、長期間の熟成を経て「タンニンをうま味に変える期間」が必要になります。さらに複雑味を出すためオーク樽などで熟成されるのが製造工程の特徴になります。

ロゼワインの作り方

基本的に赤ワインの作り方と同じように破砕・圧搾まで工程は進みますが、発酵途中で果皮を取り除く作業を必要とするのがロゼワイン製造工程では大きな特徴です。

求める色合いになった時点で黒ブドウの果皮を取り除き、うっすらとピンク色で仕上げることでロゼワイン特有の色合いとやわらかな渋みが生まれます。

スティルワインの作り方まとめ

スティルワインの作り方でもっとも疑問に感じるのが「使用するブドウの色」ですが、白・ロゼ・赤いずれも黒ブドウを使われるのがポイントです。黒ブドウも皮を取り除いてしまえば果肉は「白」になるため白ワインにも使われます。

スティルワインが生産される地域によって極わずかに炭酸ガスを感じる「微発泡性の白ワイン」もありますが、これは製造工程で完全に発酵を終えないまま瓶詰めを行ったためです。

アルコール発酵は、ブドウ果汁にある糖分(甘味)がアルコールへ変化する現象。したがって残したい糖分がアルコールに変わる前に瓶詰が行われることで「微発泡性の白ワイン」となります。

またロゼワインは黒ブドウの皮から出る赤色によりピンク色のワインになるため、製造年度によってピンク色に濃い薄いという違いがあります。

これは着色料などを使って一定の色合いを保つという作り方ではなく、黒ブドウの皮を取り出すタイミングにより色合いが変わる現象。したがって同じロゼワインでも「年度によって異なる色合いを楽しむ」というのも製造工程を想像できていいかもしれません。

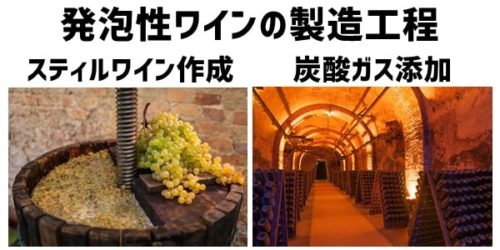

発泡性ワイン(Sparkling Wine)の製造工程

発泡性ワインの基本的な製造工程はつぎの通りです。

- スティルワインを作る。

- そのワインをベースにして炭酸ガスを加える。

さらに発泡性ワインは「シャンパーニュ方式」「トランスファー方式」「シャルマ方式」「炭酸ガス注入方式」という4つの作り方があり品質は異なります。

シャンパーニュ方式(Methode Champenoise)の作り方

- スティルワイン・酵母・糖分をボトルに詰める。

- 一定期間の発酵を終えたら不純物(澱)を1本ずつコルク栓とともに取り除く。

- 新たなコルク栓を打ちさらに熟成をさせる。

シャンパーニュと呼ばれる発泡酒がこの作り方で、瓶内の炭酸ガスは「5~6気圧」になります。

発祥の地シャンパーニュ地方でもっとも古くから用いられる作り方で、いまでも伝統的な製造方法として守られ実践されているのがこのシャンパーニュ方式です。

スティルワインに糖分と酵母を加えボトルへ詰め、瓶内2次発酵を起こすことで自然な炭酸ガスを発生させる作り方。1本当り最低でも1年以上という長い工程が必要で、シャンパーニュ地方ではもっとも手間のかかる作り方になります。

しかし完成するシャンパーニュは味わい・香り・キメ細かな炭酸ガスなど全てにおいて最上級の品質となり、ヴィンテージシャンパンなどもこの製法がおもに用いられています。

代表としてフランスのChampagne、スペインのCAVAなど。

また同じ製造工程でもシャンパーニュ地方以外では「Champagne(シャンパーニュ)」と名乗ることができないため「Vin Mousseux」という呼び名で親しまれています。

トランスファー方式(Transfer Method)の作り方

- スティルワイン・酵母・糖分をボトルに詰める。

- 一定期間の発酵を終えたらタンクに移し「濾過器」により不純物(澱)を取り除く。

- 瓶詰めをする。

シャンパーニュのつぎに高品質といわれる作り方で、瓶内は「3.5気圧」になります。

トランスファー方式によるシャンパーニュの製造工程では作業をより簡素化させるため、もっとも手間のかかる「澱引き(Degorgement)」という工程を大きなタンクに移し一度に濾過します。

基本的にはシャンパーニュ方式と同じ作り方ですが、澱引きのため瓶からタンクに移し再度瓶詰めすることから品質としてはやや劣り最高級とはなり得ない作り方になるのが特徴ともいえます。

世界でも多くの国がこの製造工程により発泡酒を生産しており、今後はますます面倒な澱引き作業を簡素化できる作り方としてこのトランスファー方式が用いられるとも予測されています。

代表にはフランスのCremantなど。

シャルマ方式(Methode Charmat)の作り方

- スティルワイン・酵母・糖分をタンクに詰め2次発酵させる。

- 瓶詰めをする。

ある程度の品質を保ちながら、手頃な価格帯の発泡酒に適した作り方。瓶内の炭酸ガスは「3~4.5気圧」になります。

大きなタンクでまとめて2次発酵をさせるため原価などが大幅に効率化でき、本来であれば人の手を必要とする工程をすべて機械で賄うためかなり簡素化した発泡酒の作り方といえます。

発泡酒全般に「瓶内2次発酵がもっとも高品質」といわれていますが、シャルマ方式は瓶内で発酵させる工程がまったく存在しないことからシャンパーニュ気分を気軽に味わえるワインとして親しまれています。

代表ではドイツのSekt、イタリアのSpumanteなど。

炭酸ガス注入方式(Gazeifie)の作り方

- スティルワインを作る。

- 二酸化炭素を注入して人工的に炭酸ガスを含ませる。

発泡酒でもっとも簡易的な作り方で、瓶内の炭酸ガスは「1気圧以下」という程度になります。

熟成による自然発生した炭酸ガスとはまったく無縁な作り方で、炭酸飲料などと同じように外部から人工的に炭酸ガスを加えるという工程のため、泡のキメが粗くとげとげしい口当たりの発泡酒です。

グラスに注いで泡が立ち上がる様子を見るとキメの粗さは一目瞭然で、とくに最高級シャンパーニュなどと比較してみると雲泥の差となって製造工程による品質の違いがわかります。

発泡酒のカテゴリーでもっとも安価で、機械による大量生産を行いやすいのが特徴の作り方です。

代表では、一般的によく見かける「Sparkling」と表記されている発泡酒など。

発泡性ワインの作り方まとめ

発泡性ワインの作り方で、もっともポイント(品質の差)となるのが「瓶内の工程」といえます。

瓶内でより多くの工程を行う作り方が高品質なスパークリングワインとなり、瓶内のみで完結しない製造工程が多いほど品質は下がるというクオリティの基準があります。

実際にクオリティの違う発泡性ワインを飲み比べてみると、泡のキメ細かさは見た目にもよく分かるものです。また炭酸ガスの抜けやすさという点においても製造工程により雲泥の差があります。

酒精強化ワイン(Fortified Wine)の製造工程

酒精強化ワインの作り方はつぎの通りです。

- スティルワインを作る。

- 製造工程で「アルコール添加」が行われる。

完成するワインはアルコール度数が高く腐敗しにくいのが特徴です。

酒精強化ワインにはスペインのSherry、ポルトガルのPort WineやMadeira、イタリアのMarsalaなどがあり、いずれも高いアルコール度数があります。

これら産地に共通する特徴「気温がとても高い」ことで、スティルワインを製造するとき発酵を完了しないうちに腐敗してしまったことが発祥といわれています。

腐敗を防ぐため製造工程にアルコール度数40度以上のブドウブランデーを添加し、スティルワイン全体を16~20度あたりまで高めることにより酒精強化ワインという作り方が完成しました。

この製造工程により腐敗に強いワインとなり長期保存に耐え、開栓後も10~20日間は変質しないという特徴のあるワインになります。

酒精強化ワインに見られる「ディスク」と「ワインの脚(涙)」

また酒精強化ワインはアルコール度数が高くなるためグラスに注いだとき表面に見られるアルコール層「ディスク」が厚い傾向にあり、グラスの壁を伝う「ワインの脚(涙とも呼ばれる)」も厚みがありゆっくりと流れ落ちるのが特徴です。

酒精強化ワインはその独特の製造工程により強烈なファンも多く、食前酒(Aperithif)から食後酒(Digestif)まで多くの人々に楽しまれているカテゴリーです。

まとめ

ワインの作り方(工程)についてカテゴリー別に紹介してきました。いずれのカテゴリーもスティルワインがベースとなり様々に応用されていることをお伝えできたかと思います。

さらにワインは同じ製造工程でも土壌成分・気候・生産者の醸造技術などによって味わいは異なるため、数えきれない楽しみ方があるアルコール飲料です。

ぜひ好みにピッタリの作り方(カテゴリー)を見つけて、より楽しいワインライフをお過ごしください

✅

✅

コメント